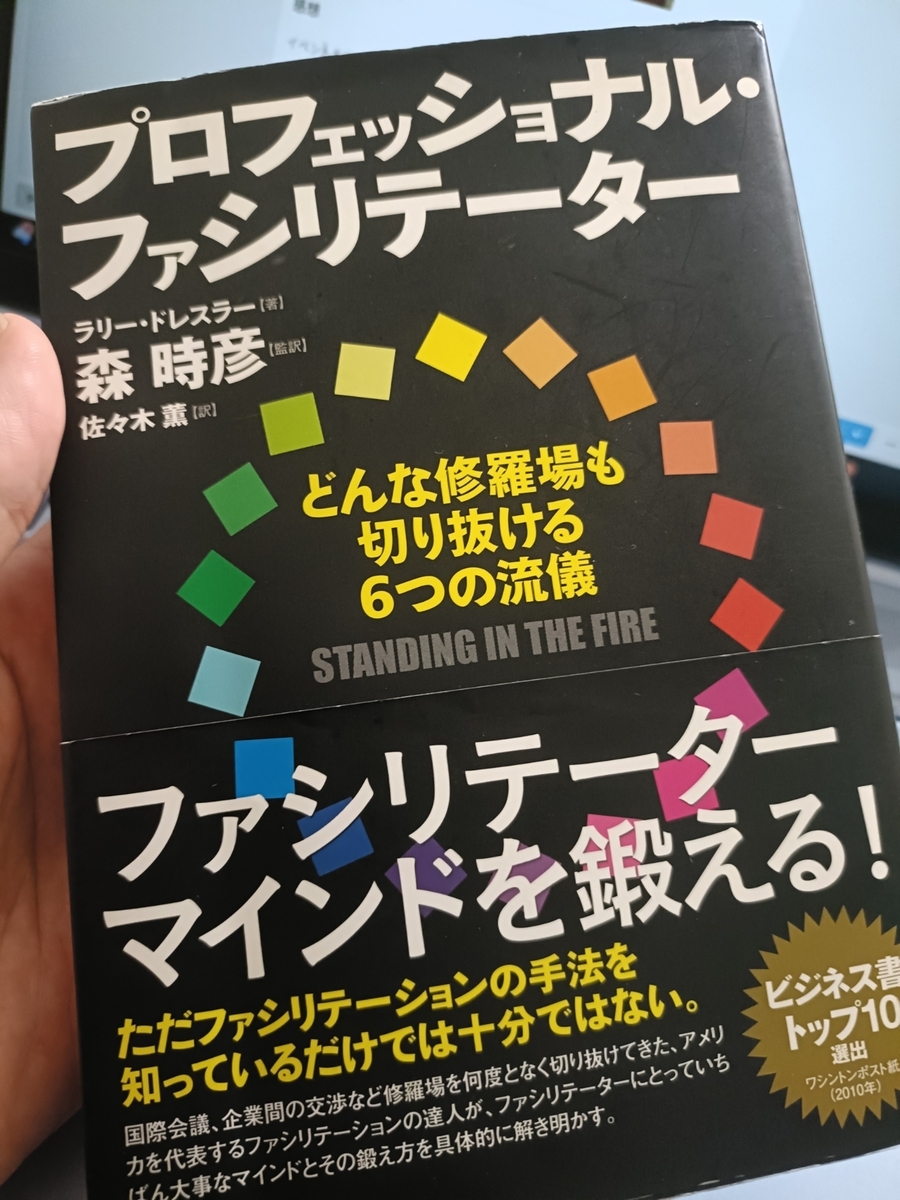

読書メモ。2025年65冊目。

『なぜイノベーションは起こらないのか』を読んでの感想となります。(2025/9/29記載)

本の概要

イノベーションは依然として強力な力を持っているが、それを実現するのは容易なことではない。イノベーションが「ひらめきの瞬間」に依存することはほぼなく、バリュープロポジション(価値提案)を主軸に置いた従来のアプローチは極めて失敗しやすい。イノベーションによってプロダクトは人々の生活の一部とならなければならず、そのためには彼らの生活の中に潜む「真正の需要」を明らかにしなければならない。

本書は、科学的根拠に基づいたアプローチを通じ、隠された真正の需要を暴き出し、イノベーションを戦略的に起こすことを目的とした、全く新しいプロダクト開発の実践的ガイドである。

引用:

動機

- 渋谷アジャイル#10で本書を知り読んでみたいと思っていた。

- エンジニアとしてディスカバリー領域についても知識は持っておきたいと思っている。

- 結局行けなくなってしまったけど、翻訳者の方のワークショップをconnpassでお見かけし着手。

本書からの学び

普段の業務は主体的にイノベーションを考える役割にはないため多くの学びがありました。

特に、イノベーションの3つの種類、not not、イノベーションは状況に対して検討すべきことは、普段得ることができない学びとなりました。

エンジニアとしてプロダクト領域を意識していくには、持っていたほうが良い知識とも思いました。

機能開発に当たる際に、ペルソナとシチュエーションを明確に分けてUXを考えると良さそう。

また、イノベーションに限らず、自分の経験や知識に盲目的な依存をしたくないと思いました。

忘れたくないメモ

本書で特に印象に残ったポイントをふりかえります。

4分の1インチの穴

イノベーションはマーケティングが効果を発揮する前に起こらなければならないのです。レヴィットは、顧客が4分の1インチの穴を欲しがっていることを知っていました。なぜなら、ドリルで穴を開けて物を留めることは既に確立された方法で、物を留める方法としては議論の余地のないものだったからです。つまり、イノベーションではなかったということです。根底にある真正の需要は、もはや秘密ではありませんでした。

それは一般的に確立されたビジネスにおいて言えることです。しかし、イノベーションはそのような秘密が暴かれる前に起こるものなのです。

顧客は手段ではなく目的の達成を望む。

イノベーションはそもそもの目的を明らかにすることから始まる。

not not

世の中には "not not”(しないではいられないこと)を見ることでよりよく理解できる状況がたくさんあります。(中略)”not not"は確実に実現しなければいけないことではありません。時には失敗することもあります。忘れていたり、別の状況が介入してきたり、あるいはもっと強い "not not"が優先されることもあります。しかし、いずれにせよ、それらは大切なことなのです。

しないではいられないこと。渋谷アジャイル#10でも印象的だった言葉でした。

日常の中にあるしないではいられないことを意識したい。

イノベーション

イノベーションは常に行動変容を伴います。それは、新しい均衡をもたらす持続可能で反復可能な変化であり、文化そのものの形の変化です。イノベーションと発明は別物です。発明は一瞬の出来事かもしれないし、新しいけれど、研究論文になるだけで終わったり、プロダクトに組み込まれても売れず、行動変容を起こすこともない代物かもしれません。しかし、発明がイノベーションの根底にあり、それによって形を変化させることもあります。

イノベーションに対し、短期的な発明は手段であると理解しました。

イノベーションは真正の需要を満たすための、継続可能な手段として捉えています。

充形的イノベーション

この種のイノベーションは、観客や企業が置かれている状況を変えることなく、何かを改良するものです。充形的と呼ばれるのは、状況の形を変えず、イノベーションはその形の内側で起こるためです。充形的イノベーションは、既に認識され確立された方向性に従って、プロダクトの漸進的な改善や、顧客の生活の漸進的な改善をもたらします。

私たちが日頃行っているエンジニアリングの多くが充形的イノベーションに含まれると理解しました。

変形的イノベーション

この種のイノベーションは、ある状況での、顧客や企業の行動の元となっていた前提を根底から変えてしまいます。前提を問うことは、企業や顧客の環境や状況に対する考え方を再構築することにつながります。変形的と呼ばれるのは、状況の形を変えてしまうからです。変形的イノベーションは飛躍的な可能性をもたらします。

私が扱っておりプロダクトや、私が提供しているサービスは全体から見ると変形的イノベーションに含まれると理解しました。

創形的イノベーション

状況を1から創り出すイノベーションのことです。事実上、 成功したすべての企業は、何か新しいもの、漸進的でないもの、他の何かを変形させただけでないものを創り上げることから始まります。

多くのスタートアップ企業はここに含まれるのかと想定しました。

変形的イノベーションの免疫反応

変形的イノベーションには、人々の心理的な「変革をはばむ免疫」の問題を中心に、非常に特殊な課題に対処することが必要です。変形的イノベーションが起こす変化はシステム全体に波及する可能性があるため、マネジメントレベルの人々は通常、システム全体をとらえ、変形的なやり方で変化をさせようとします。しかし、変形的イノベーションによって人々がこれまでとは違う仕事をしたり、 あるいは違う仕事について考えたりしなければならなくなった場合、彼らはしばしば一種の免疫反応を起こし、巧妙で目につかない方法で変化に抵抗し、イノベーションが根付かないようにします。

変化に対しての反発について、よくよく考えれば納得できるものの、とても興味深かったです。

改めて、変形的イノベーションの実現の難しさを感じました。

フォーカスすべきイノベーション

あるタイプのイノベーションを気にして他のタイプのイノベーションに気づかないのは、一種の盲点です。より明確な理解をするために、イノベーターは「ここではどのようなタイプのイノベーションが理にかなっているのだろうか?」と自問すると良いでしょう。あるいは、「もし行き詰まったら、 それは誤った種別のイノベーションを考えているからかもしれない」ということを肝に銘じておくと良いでしょう。戦略的イノベーションに必要なのは、フォーカスすべきイノベーションのタイプを検討・選択し、その領域に伴う課題を理解し、それに適したツールを使用することです。

イノベーションを俯瞰して取り扱う重要性と、その難しさを感じました。

イノベーションを手段とし、真正の需要に向き合う必要があると理解しました。

創形的イノベーションのゴール

創形的イノベーションのゴールは、何か変わろうとするものに無関心でいられない状況にある人々の市場を見つけることです。しかしそれが何であるかは通常隠されていて、彼らが今取り組んでいる問題とは別物です。だからあなたが取り組むべきは、実際に無関心であることと、無関心であるかのようにカモフラージュされているが非無関心なことを見分けることです。そうすることで、非無関心がどこから来て、どのように隠されているのかを明らかにしなければなりません。

非無関心をはじめて意識することができました。

無意識に従っている習慣の中に埋もれていそうなイメージがあります。

環世界

私達一人一人にとって、環世界はまるで白昼夢のようなものです。私達が住んでいると想像している世界と現実の世界を隔てているバイアスや認知的錯覚を見抜くことは、ただ良い訓練になる、どころでありません。そこには莫大なイノベーションの機会が存在するのです。しかしそれを行うのは容易ではありません。私達は自分が物事の存在に気づいてないと気づかないからです。

未知の未知を、いかに既知の未知にしていくか。

バイアスや認知的錯覚を意識できるようにしていきたいです。

知る前の意見形成

イノベーターはきちんと知る前に意見を形成してしまい、それに疑問を抱くということを絶対しません。顧客と対話するとき彼らは自信過剰になっていて、正しい質問をしているし、潜在顧客と正しくコミュニケーションを取れているし、顧客の回答を正確に理解している、と考えてしまいます。

いかに自分の思い込みを取り払うか。

そして思い込みが取り払われることをストレスとしないか。

知識の呪い

私達は覚醒している間、不適切で、しかしどうしてか完璧に適切だと感じる情報に基づく意見、志向、見解にまみれてしまいます。これは知識の呪いと呼ばれています。私達はどんな知識であろうと十分だと思い込む呪いにかかっているのです。

『FACTFULNESS』を意識していたいです。

特に自分の所属している領域の情報に盲目的にならないように注意したい。

特徴の誘惑

プロダクトはマッドパイです。その特徴が果たす役割を形作り、そして明らかにするのは、状況です。特徴か便益か、を考えることは真正の需要に光を当てることにはなりません。

特徴や便益よりも状況を対象にイノベーションを考える。

意識したい。

基本的帰属の誤り

人々はあらゆる類の特性を持ち、それは時を超え、場合によっては人生を通じてその人に備わるものです。そして、互いに親しい間柄や長い付き合いのある間柄の人に対しては、新たな状況で相手がどういう行動をするかをより正確に予測します。とはいうものの、特定の行動からパーソナリティを推測する、あるいは(想像上でも現実のものでも)パーソナリティを元に行動を予測するのは、その人が置かれている状況に着目するより遥かに不正確です。

人は状況に依存する。

イノベーションにおいては、ペルソナよりシチュエーションを考えたほうが良い。

確証バイアス

時に、この手の行動は推論を特定の動機に基づいて行っていることが原因となることがあります。もしあなたと他の誰かの間で、この金はどちらのものか、といった諍いが起こっていた場合、あなたは自分こそがその金銭のしかるべき所有者だ、とする主張を信じる動機を持ち合わせていることになります。しかし不可思議なことには、そうした動機が特定の方向になくとも、人々は主張を組み立ててしまいます。

批判的思考の重要性。

ただ、批判的思考を繰り返せば繰り返すほど自分に対する盲目的な自信にも繋がるから、第三者が重要になると思う。

ただ思いやるだけで、戦略的にイノベーションを起こすことができる

ダイアグラムの感情的側面は重要で、イノベーターの役割、つまり、どうしてイノベーションを起こすのか、に問いを投げかけます。イノベーターは技術的な試行錯誤をすると発明家になります。しかし、ただ思いやるだけで、戦略的にイノベーションを起こすことができます。顧客が心の底から大切にしていることに、自分たちの思いを一致させなければなりません。この「思い」という言葉には 2つの意味があります。関心を向けること、そして大事に思うことです。イノベーションはその2つにまたがって存在します。イノベーターは潜在顧客の置かれた状況に関心を向けることで、人々の "not not"を理解し、非無関心に気づくことができます。イノベーターは顧客の置かれた状況を大事に思うことで、その状況にある彼らの苦しみを和らげようと心を突き動かされるのです。

関心を向けること、大事に思うこと。

イノベーションが偉い人の特権的な営みではなく、誰にも与えられた営みであると意識できました。